(前回は素人がライブハウスでライブ映像撮影した結果という記事を書きましたが、今回の方が時系列的には先です)

先日、大学のワンダーフォーゲル部が自らで所有する山小屋に雪下ろしに行くという話を聞きつけ、部の方に連絡を取り同行取材させていただきました。

場所が場所(京都の北山の山奥)なので、ついて行くのは自分一人です。

一応ゼミの名前を使ったゼミ活動とし、真面目にやる感じです。

本当は3月中に編集し終えて投稿したかったのですが、「公共交通オープンデータセンター2025」での発表やその後のコロナ感染、就活もありほぼ進捗のないまま1ヶ月が経ってしまいました。

編集のため思い出しつつ振り返ります。

自分のスペック

- 登山経験は初心者ではないぐらい(シーズン中の北アルプスに何度も行って登ってるぐらい)

- 雪山経験はチェーンスパイクで行ける範囲(西穂山荘往復や赤岳鉱泉など)

- ただし近年は年2〜3回程度しか登れてない

山小屋の場所

私の通う京都産業大学のワンダーフォーゲル部が山小屋を持っていて、毎年2月ごろになると雪降ろしのため現役部員やOBの方が山小屋に行っており、それについて行くという感じです。

そもそも、その山小屋というのがどこにあるかというと、

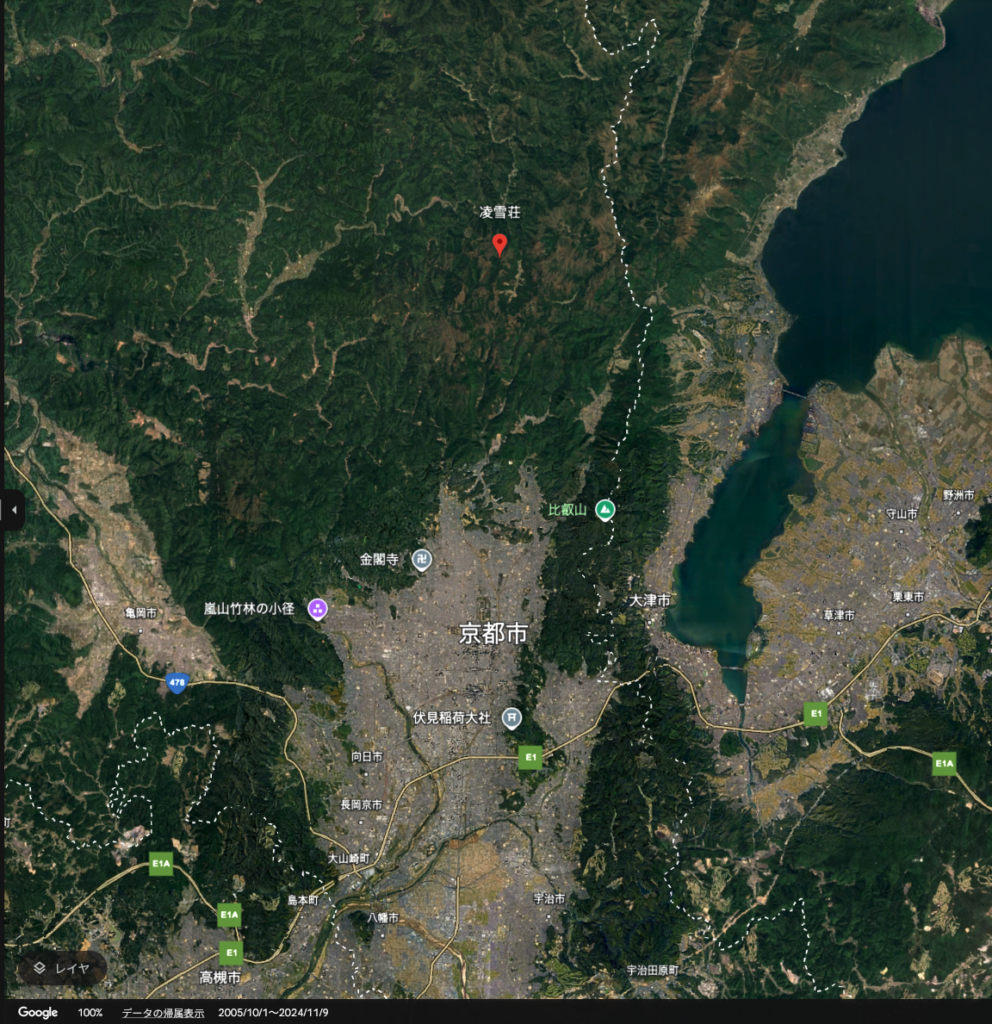

京都市から北、いわゆる北山の別所地区の山中に位置しています。まあまあ深いところにあります。

関西で登山をしている人ならお分かりかと思いますが、京都の山って、比叡山や愛宕山を除いて基本的にあまり整備されていないか一般人立ち入り禁止で、結構難易度が高いんですよね。しかもほとんど眺望がありません。本当に山です。

この近辺だと、京都市内なら比叡山、愛宕山、滋賀県方面に行けば音羽山、金勝山、奈良方面に行けば生駒、大和葛城山、神戸方面には六甲山と、綺麗に登山道が整備されていて眺望も楽しめる山がたくさんあります。

登山道が整備されていないところに一般の登山客は来たがりません。道がはっきりしていないと、一気に難易度が上がります。

このエリアは公共交通機関がほぼ存在しませんが、別所地区の場合は、京都バス32系統が1日2便走っています。ちなみに京都産業大学を経由してくれます。

そもそも京都産業大学の部の山小屋なので、あえてバスで行けるこの位置に作ったのだとは思います。戦前から京都バス32系統(当時は花脊線と呼んでいたか)は存在していたようなので。

真冬に行けるのか?

山小屋に行く日は2月上旬です。京都とはいえ、花背峠を越えたこの地域は雪が積もります。酷いときは、別所地区の集落でも1メートル以上の雪が積もることがあります。気温はマイナス10度になることもあります。

一応ゼミ活動の名目で取材を入れていますが、この環境で完全登山未経験の他のゼミ生を呼ぶと本当に死にかねないです。経験者自分一人で行くしかありません。

自分だけにしても、あまりに積雪が多いとチェーンスパイクしか持っていない自分の装備では動きにくくなります。

膝よりも深い積雪だと、アイゼンよりワカンやスノーシューが必要になります。

聞いたところによれば、昔に比べて降雪回数が減っていて、大雪のタイミングを避ければチェーンスパイクでも問題ないだろうとのこと。そこまで距離があるわけでもない(2キロもない)ので、チェーンスパイクでも大丈夫だろうと判断しました。

山小屋に泊まるかどうか

実はこの山小屋、かなり立派です。同じエリアには他に立命館大学と京都府立大学も山小屋を持っていますが、一番大きい建物です。

もちろん冬場でも宿泊もできるそうで、OBの方に泊まりませんかと誘っていただき、ありがたくお邪魔させてもらうことにしました。

撮影する素材の量を考えると、2日あった方が良いことや1日目の天気が酷くても2日目晴れる可能性があること、といった理由があります。

もちろん宿泊に必要な寝袋や食料は自分で持参です。

というわけで概要

いつ:2025年2月上旬

どこ:大学で集合、京都バス32系統で花背高原前まで乗車、そこから徒歩で山小屋まで2時間

なに:山小屋を

どうする:雪下ろし・山小屋について

撮影機材どうしよう

というわけで、撮影機材どれを持って行くか?です。

いろいろ考えたんですが、最終的にはこうなりました。

① SONY α7C

カメラ1つ目、いつもの私物のソニーα7Cです。

言うまでもなく私物なのでメインカメラです。手ブレが不安ですが、しょうがないです。

レンズは通常用でTAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD、星空用でSIGMA 20mm F1.4 DG DN | Artの両方を持っていきます。

汎用マイクとしてソニー純正のECM-M1を付けていきました。

充電する余裕もないのでせっかくの機会と思い純正バッテリー(NP-FZ100)を1個追加購入し、バッテリー2つ体制にしました。このバッテリー1個で1万円以上するクソ高いバッテリーです・・・

② DJI Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ

今回はゼミ活動の名目を使い、大学の学部の機材を借りてガチモードで行きます!

カメラ2つ目、大学のDJI Osmo Pocket 3のクリエイターコンボです。

1インチセンサーを搭載したジンバル付き小型カメラで、ブレやすい登山には向いていると考えました。

借り物かつジンバル部分は繊細なのでバックパックの肩部分にクリップで取り付けて使います。

クリエイターコンボでは拡張バッテリーグリップ、ワイヤレスピンマイクのDJI Mic 2が1個付属しています。

DJI Mic 2は単体でも録音ができ、レシーバーと繋げば32bit floatで録れるので便利ですね。なお、のちに悲劇が発生します・・・

③ GoPro HERO 9 Black ×3台

アクションカメラのGoPro HERO 9 Blackをなんと3台も用意しました。

1台は父親のを、残り2台は大学のものを借りてアクセサリーをミックス運用です。

カメラ自体の台数だけでなく、バッテリーが合計6個、充電器が2個になるのが心強い。

カメラマンが自分一人だけでは撮れる絵のバリエーションに限界があると考え、他の参加者に付けたり固定カメラとして使います。

④ Insta360 One RS

ついでに私物のアクションカメラ、Insta360 One RS (4Kモジュール)も持っていきます。

GoProと同じような使い方を想定。

これもバッテリーが2個あるので役に立つはず。

⑤ Apple iPhone 16 Pro

カメラ扱いしていいのかは微妙ですが、iPhone 16 Proもときどき併用します。

SONY URX-P41D, SONY UTX-B40

インタビュー等の場面で綺麗な音を録れるよう、大学からソニーのガチなワイヤレスB帯マイクも借りてきました。このセットだけで17万円、壊したら終わります。

受信機から3.5mmステレオミニでα7Cのマイク入力に繋ぎ、α7Cで録音します。

これは充電式ではなく単3乾電池で駆動するため電池残量に気をつけて使う必要があります。

NiSi Swift VND Mist Kit

雪で太陽光が反射して強烈な光がレンズに入ります。せっかくなので減光できるようにNDフィルターを買いました。

Kenko プロソフトンクリア

星空撮影用のSIGMA 20mm F1.4 DG DN | Artと一緒に使うソフトフィルターです。これも今回買い足しました。

Manfrotto Element トラベル三脚

α7Cを固定するためにトラベル三脚を持って行きます。固定が必要な星空撮影やインタビュー撮影に使います。

カーボンモデルもありますが、自分のはアルミモデルなので低温での素肌の張り付きに注意します。

モバイルバッテリー

10000mAhを3個、5000mAhを1個、カメラや各デバイスを充電するために持って行きます。

有線イヤホン

念の為、マイクのモニター用に有線イヤホンを持っておきます。

microSDカード

256GBを2枚、128GBを5枚(高性能2、低性能3)、64GBを3枚の合計10枚をホルダーに入れて携行します。

あったら良かった機材

ビデオ三脚

当初はSmallRig x Potato Jet TRIBEX ビデオ三脚をレンタルして担いでいこうかと考えていましたが、とても重すぎ&容量不足すぎて諦めました。

Tribexビデオ三脚はワンオペでも使いやすそうな三脚で試してみたかったのですが・・・

まあ、そもそも一人では三脚出して仕舞ってというのも大変ですし、無くても良かったかもしれません。

ドローン

どうしてもカメラマンが一人で眺望の期待できない山だと絵変わりしません。そこでドローンを飛ばして空撮映像が使えれば幅が広がります。

ちょうどDJIからDJI Flipという249gの軽量ドローンが発売されていました。ガチ初心者が慣れもしないうちにドローンを飛ばすのがそもそも怪しいこと、複雑な航空法の申請や土地所有者への許可取りなどを考えて負担が多すぎると判断して諦めました。

結果的には、2日とも天気が良くドローンの飛行には最適な環境でした。惜しいです。

夏か秋か、就活が終わってお金が溜まったらDJI Air 3/3SかMavic 3あたりを買いたいですね。

装備の方もどうしよう

冬山どころか完全な雪山が予想されます。久々なのもあり、装備の方も見直します。

アパレル

レイヤードスタイル、ハードシェル、スノーグローブなど、万が一吹雪いても大丈夫な衣類をそろえます。

ちなみに今季からマムートの良いハードシェル(クレーター4)を買ったのですが、山では今回が初使用です。

ギア

機材の分、かなり重い荷物を背負います。そのため、トレッキングポールを左手側1本だけ持っていきます。右手側を置いて行くのは、基本カメラを握っているからですね。

スノーバスケットが無くなっていたので買ってきました。

α7Cを入れるカメラバッグには、秋に蝶ヶ岳に行くために買ったPaaGo WorksのFocus Lをそのまま使います。完全防水仕様で、雪でも問題ありません。

取材させていただいてる立場なので、もちろん食料も自分でどうにかできるようその辺りも用意します。

お湯を沸かすために必要なガスボンベ(0度対応)、バーナーや食器類も用意しておきます。

食料・水

食料は1日目昼・夜、2日目朝・昼と予備1食の合計5食を用意しました。

それとは別に、行動食でお菓子やらカロリーメイトやらも積みます。

今回一番厄介だったのは水で、山小屋の近くに水場がないため、必要な水は下から背負って行く必要があります。ペットボトルの飲料と合わせて2.5Lを持って行きましたが、全然足りなかったです。当日、予想以上の気温の上がり方で汗をかいたのが余計に消費させました。

あれもこれも詰め込んだ結果・・・重すぎる

これらの荷物を全て計量し、計算した結果・・・

驚異の合計19.72キログラム。ブランクのあるガリ大学生にはさすがに長時間これはキツい。この前の蝶ヶ岳のときですら13キロちょっとなので、自分としてはかなり重いです。

そもそもバックパックが40+5Lで、入りきるかも分かりません。

次回

次回→(まだ)

コメント